こんにちは!れいるです。

いよいよ社労士試験も直前期ですね。

焦りや不安、いろんな感情が押し寄せてくる時期だと思います。

正直、ここからの過ごし方で、合否が大きく分かれるのも事実です。

いま合格を諦めそうになっている方であっても、まだ残された日数で変われるチャンスはあります。

そこで今回は、私が合格した年の8月の過ごし方を振り返ってご紹介します。

特別なことはしていないかもしれませんが、少しの「合格のために必要な行動」に集中して取り組んでおりましたので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

苦手分野の整理

直前期になると、「ここが覚えられない」「いつもこの科目だけ点が伸びない」といった苦手分野が浮き彫りになり、不安になっておられるのではないでしょうか。

苦手分野が頻出問題でなければ捨てるという選択は有りで、むしろ超直前期に出題されるか分からない問題に時間を使うことはもったいないです。

しかし、頻出であるにも関わらず、苦手で覚えられていない場合は、必死で覚える必要はあります。

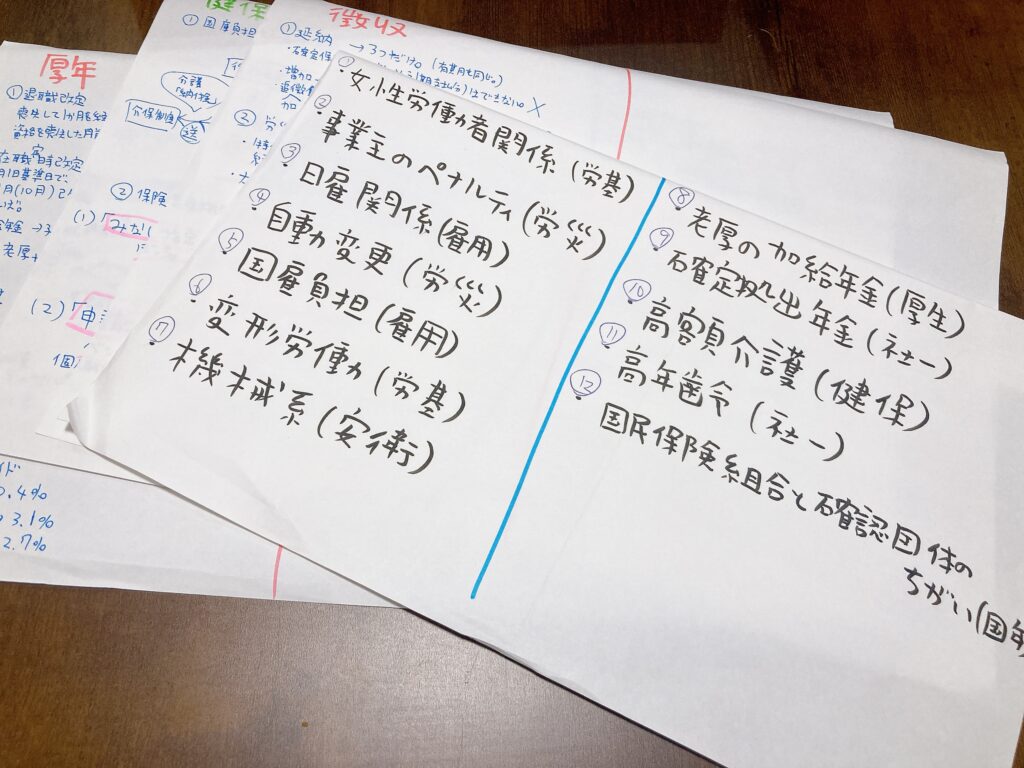

実際に私がしていたこととしては、A4用紙に苦手だと思うものを書き出していました。

次に、まとめたものに対して何も見ずに説明ができるかどうか、実際に声に出して説明してみたり、紙に説明書きを書き出したりしていました。

もちろん苦手分野なので、間違えまくりますし、説明する言葉も出てきません。

しかし、「どこが説明できないのか」を知ることで、何が分かっていないのか整理することができます。

徹底して、苦手分野としっかり向き合うことが大事です。

各予備校の予想動画を参考に絞った学習

各予備校が直前期に出す「本試験予想動画」は、積極的に観て参考にしました。

複数校の動画を見比べることで、「複数の予備校が言っている=出やすい」という目安にもなります。

それを元に、学習内容を思いきって絞り込みました。

直前期に今更すべてを完璧にやろうとせず、「出そうなところを確実に取る」戦略です。

また、各予備校が予想した分野については、付箋を貼って注目するようにしていました。

社労士試験のプロの意見を信じた結果、効率よく勉強できたことから、合格につながったところもあると思っています。

また、実際に参考にした「資格の大原社労士講座(社労士24)」「【フォーサイト】社労士 大大チャンネル」の動画をご紹介します。

資格の大原社労士講座(社労士24)

毎年、本試験前に金沢先生がLIVE配信されている動画です。

ぜひ、今年度も注目してみてください。

【フォーサイト】社労士 大大チャンネル

毎年、科目ごとにヤマ当て動画を更新されています。

休日は1日10時間勉強!集中できる場所を確保

休日は、私は1日10時間を目標に勉強していました。

とはいえ、家ではなかなか集中できないタイプだったので、主に「図書館の自習室」「予備校の自習室」に引きこもって、強制的に集中せざるを得ない場所を選んでいました。

この時期だけは、人付き合いも最小限にして、家族や友人との時間を作ることはありませんでした。

悔いを残したくなかったので、自分にとってベストな環境を作ることに全力を注ぎました。

ちなみに、私はカフェで勉強することが向いておらず、合格した直前期にカフェ勉強はしていませんでした。

平日は「早く寝る」が勝負を分ける

直前期になると、つい不安で夜遅くまで勉強してしまうこともあるかもしれませんが、私はオススメしません。

23時には寝る! というスケジュールを徹底し、睡眠時間を確保することを優先しました。

むしろ、平日は勉強時間よりも「質と回復力」を大切にしていました。

脳も体も疲れていては、せっかくの知識も定着しません。

直前期こそ、睡眠を削らず、勉強の質を保つことが大切です。

選択式対策を厚めに、判例は「読む」感覚で

私は、正直7月上旬ごろまでは点数を上げにくい択一式に絞って勉強していましたが、7月下旬ごろ~8月本試験直前まで選択式の勉強を厚めにしていました。

理由としては、選択式は暗記すればするほど正解できるものであり、直前期から暗記を始めた方が効率が良いからです。

また、時間短縮の為に、選択式の問題集(全科目)は以下のように使っていました。

- 1回転抜かれた文字を回答する。

- 間違えたものに絞って、もう1回解く。

- あとは読書するように選択式問題集を読む。

選択式の問題集をやみくもに何度も回していると、分かっているものまでも回答する時間がもったいないです。

分かっている問題についても忘れないかどうか不安であれば、読書するような感覚で読み込んで頭に入れていく方法がオススメです。

また、条文の語句や判例の細かい表現を確実に押さえるため、以下のように工夫しました。

- 判例は“読書”する感覚で読む(物語として読むと理解が深まります。)

- 判例で問題になっている点について「自分の言葉で説明できるか」を意識

- 専門用語だからという理由で判断せず、知っている言葉で判断することを意識

判例では、受験生のこれまで勉強してきた気持ちを掴んでくるような「専門用語」や「勉強の中で聞いたことがある言葉」を使ってきて、「正解ですよ~」というオーラを放ってくることがあります。

もちろん正解の場合もありますが、専門用語だから聞いたことあるからだけで判断せず、「問題の論点となっていることは何なのか?」で判断するようにしましょう。

有給を使える場合、週1回ペースで取得する(取りすぎは逆にNG)

有給は、8月に入ってから週1回取るようにしていました。

お盆休みがない職場の為、まとまったお休みはありませんでしたが、逆にまとまった休みがない方が有利な理由があります。

私は不合格時に、本試験前に有給を取って、木曜日~本試験の日曜日まで連休を作りましたが、逆に怠けてしまい、まだゆっくり勉強できるかいっかと思ってしまって勉強する速度が失速してしまいました。

直前期の最終追い込みが合否を分けると言っても過言ではありません。

その為にも、いつものルーティーンを崩さないことが大切です。

特別何かする必要はありませんが、自分がやると決めたことを本試験までやり抜く力が必要ですので、もし休みを取りすぎていつもの調子が崩れそうという方は、連休を作ることはオススメしません。

諦めなかったら本試験で何が起きるか分からないのが社労士試験!

直前期はプレッシャーも大きく、精神的にも辛い時期です。

でも、ここからの時間は一番知識が定着しやすく、本試験までに成績がグンと上がる可能性は充分にあります。

不安になったら、「ここまで積み重ねてきた自分」を信じてください。

そして、本試験では「いまの自分ができる力を出し切るだけ!」と気持ちを切り替えて、堂々と臨んでくださいね。

あなたの努力が実りますように。応援しています!

社労士試験についてご相談承ります あなたのお悩みを共有して一緒に考えていきませんか?